L'Amicale vous propose de participer à une nouvelle sortie le mardi 10 mars 2026.

C’est une sortie de fin d’hiver à Tarascon et Saint-Rémy de Provence alliant culture et gourmandise

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez cliquer ici

L'Amicale vous propose de participer à une nouvelle sortie le mardi 10 mars 2026.

C’est une sortie de fin d’hiver à Tarascon et Saint-Rémy de Provence alliant culture et gourmandise

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez cliquer ici

L'Amicale des anciens du Cirad (Adac) a organisé au Cirad, le jeudi 8 janvier 2026, une conférence-débat présentée par le Dr Jean-Max Robin, Ancien membre de la Société Française de Cardiologie et membre de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier :

Le Christianisme au Japon : mission impossible

Bernard Dole, ancien de l'Irfa, est décédé le 4 janvier 2026 à l'âge de 73 ans.

Bernard Dole, ancien de l'Irfa, est décédé le 4 janvier 2026 à l'âge de 73 ans.

Bernard Dole est né le 25 avril 1952 à Esserval-Tartre dans le Jura dans une famille d’agriculteurs (élevage laitier pour la production de Comté) dans une fratrie de 10 enfants. Il a fait une école du bois à Mouchard puis a suivi un parcours de technicien à l’école des Barres.

Michel Griffon nous a quittés le dimanche 4 janvier, à l’âge de 77 ans.

Michel Griffon était un brillant orateur. Deux présentations de Michel à revoir (cliquer sur le lien) :

Francis Hallé est décédé le 31 décembre 2025, à Montpellier.

Nous rappelons que ce professeur chercheur en botanique tropicale de l’université de Montpellier, inventeur du « radeau des cimes », a accueilli et dirigé de multiples thèses d’agents du Cirad et a fait le plein de l’amphi lors de ses conférences organisées par l’Adac.

Cyrille Cornu a donné une conférence le 17 septembre 2025 au Cirad.

Cyrille Cornu, biogéographe et spécialiste des baobabs, est chercheur à l’UMR TETIS. Il a vécu dix ans à Madagascar, dont six en tant que scientifique expatrié du Cirad. Passionné par cette île et par ses arbres emblématiques, il a ensuite consacré quatre années à un projet personnel de réalisation de films documentaires, mêlant science et narration sensible.

L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier existe sous sa forme actuelle depuis 1846. Le 17 juin 2025, Philippe de Reffye, notre ancien collègue du Cirad, y a été officiellement reçu dans la section Sciences, qui compte 30 membres. Sa réception a eu lieu en séance publique à l’amphithéâtre de l’Institut de botanique de Montpellier, selon un cérémonial de cette Académie attachée à la connaissance et à la culture.

Nous vous signalons la rencontre avec Camilla Toulmin.

Camilla Toulmin a été directrice de International Institute for Environment and Development.

Elle est une partenaire de longue date du Cirad dont elle a été membre du Conseil scientifique.

Son livre parle de Dlonguébougou, village du centre du Mali, terrain de sa thèse au début des années 1980 et objet de nouvelles recherches 30-40 ans plus tard.

Plus d'information cliquer ici.

L'Amicale des anciens du Cirad (Adac) a organisé une conférence-débat le jeudi 30 janvier 2025 au Cirad, présentée par

Paul Kleene Consultant indépendant, ancien ingénieur agro-socio-économiste du Cirad.

Développement agricole durable et productif dans la zone de savane ouest-africaine : perspective réaliste ou illusion ?

Pour voir la conférence cliquer sur sur l'image

Paul Kleene vit et travaille toujours au Burkina Faso ce qui donne à son intervention une actualité particulière.

A l'occasion du centenaire de René Tourte, l'Adac avec l'appui de l'A.I.D.A., du Cirad et d'Agropolis, puis la mairie de Montpellier lui ont rendu un hommage, respectivement le 25 septembre 2024 au Cirad et le 11 octobre 2024 à la mairie. Veuillez cliquer ici pour revoir ces témoignages.

L'Adac vient de produire les livrets correspondant à ces deux hommages :

Le livre d'or (cliquer sur le lien)

La remise de médaille (cliquer sur le lien)

que nous vous invitons à découvrir.

Un hommage a été rendu à René Tourte pour ses 100 ans par l’Adac et l’AIDA avec l’appui du Cirad et d’Agropolis, le 25 septembre 2024. De plus, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a honoré notre doyen, le 11 octobre 2024.

Djibril Sène est décédé le lundi 07 octobre 2024 à Dakar à l’âge de 91 ans.

Djibril Sène est décédé le lundi 07 octobre 2024 à Dakar à l’âge de 91 ans.

Après une spécialisation à l’Office de la recherche scientifique et technique d’Outre-Mer (Orstom), en génétique et amélioration des plantes de 1959 à 1960, il a occupé les fonctions d’adjoint au chef de la section amélioration des cultures de diversification du CNRA de Bambey en 1960, puis chef de cette section un an après.

L'Amicale des anciens du Cirad (Adac) vous invite à une conférence présentée par

Yvette Pagès

« Mémoire d’Oc » Université du Tiers Temps de Montpellier

Montpellier, capitale historique du parfum

Mardi 5 novembre 2024, à 14 h

Amphithéâtre Jacques Alliot du Cirad, Campus de Lavalette

Avec l'appui de l'AIDA (les anciens de l'IRD), du Cirad et d'Agropolis, l'Adac a organisé, le 25 septembre, à l'amphithéâtre Jacques Alliot une matinée d'hommage à René Tourte. Cette manifestation célébrait les 100 ans que vient d'avoir notre cher doyen, figure emblématique de la recherche agronomique tropicale.

Le 25 juin, le Cirad a fêté l’anniversaire de ses 40 ans au Corum.

Vous n’avez peut-être pas pu assister à l’événement en direct.

Nous vous offrons l’opportunité d'en suivre les activités en replay, après ce texte de présentation.

Quels mots sur le programme

Vous trouverez le programme de la journée en cliquant ici.

Vous pourrez découvrir tout d’abord en introduction, un court film résumant « l’histoire du Cirad au cours des derniers 40 ans ». Ce film a été suivi d’un discours de « cadrage » d’Élisabeth Claverie de Saint Martin, présidente-directrice générale. Le film et le discours rappellent à la fois les missions (« contribuer au développement des régions chaudes »), les évolutions (le passage en 100 ans d’une expérimentation agricole, puis à une assistance technique aux pays indépendants, et enfin à un partenariat de recherche pour le développement) et les défis auxquels devra faire face le Cirad de demain.

Questions environnementales, sécurité alimentaire, agroécologie, nouveaux métiers, recherche finalisée, excellence scientifique, coopération, partenariat, réseaux et coalition, actions aux différentes échelles (globale et diplomatie scientifique ; méso et le territoire ; locale et gouvernance), évaluation et culture de l’impact… sont quelques-uns des thèmes abordés.

Ce discours a été suivi d’une intervention de Pierre Defaut, secrétaire du Comité social et économique (CSE), qui, au nom de l’ensemble des organisations syndicales, a souligné les difficultés de financement que connait le Cirad avec la diminution de 9 %, en euros constants, depuis 2010, de la dotation du ministère de la Recherche. Pierre Defaut a dénoncé le cycle sans fin de la course au financement, toujours plus prégnante, mais en fait peu productive à long terme, la diminution des salaires, la dégradation des conditions de travail et la faible attractivité du Cirad. Une phrase résume dramatiquement la teneur du message « Inquiets, les personnels ne sont pas sûrs de pouvoir fêter les cinquante ans du Cirad ».

Toujours dans l’introduction, les représentants des tutelles ont souligné l’importance du Cirad (Benoît Bonaimé, directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en présentiel ; Clélia Chevrier Kolacko, directrice adjointe des affaires globales à la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, par messages vidéo).

La journée a ensuite été organisée principalement en tables rondes, autour de trois séquences.

Jo Puri, vice-présidente adjointe responsable du département de la stratégie et des savoirs du Fonds international pour le développement agricole (Fida) a fait un exposé sur le thème de l’évaluation de l’impact.

À noter des intermèdes de musique du groupe « Studio Shap Shap » du Niger.

En conclusion, Claire Gatecel, de la région Occitanie et Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole ont pris la parole.

Des commentaires du consei d'administration de l’Adac

Pour accompagner le visionnage, le CA souhaite vous faire part de ses remarques pour engager un débat.

Le bureau salue le choix de privilégier le partenariat. L’ensemble des tables rondes comptait avec la participation de nombreux partenaires. Des témoignages par vidéos ont été aussi diffusés. Un autre élément positif est l’accent mis sur le caractère finalisé de la recherche.

Mais les présentations ont été essentiellement d’ordre conceptuel, en utilisant trop souvent un jargon jamais explicité. Le vécu, les expériences concrètes ont manqué.

En fait, les interventions n’ont pas réussi à se mettre au niveau d’un public, éclairé, intéressé, mais de non-spécialistes. On peut regretter, peut-être, aussi, trop de discours politiquement corrects faits d’interactions, de coopération, de partage…

Ces éléments ont conduit à donner un événement, peut-être trop professionnel, dans une posture « bien faire les choses sans prendre de risques », mais manquant de vision, d’enthousiasme, d’énergie, en un mot de vie.

De manière plus fondamentale, l’événement n’a pas permis de comprendre les évolutions qu’a connues le Cirad, en s’adaptant à un monde en profond changement. Les derniers quarante ans ont été ceux de la révolution numérique (les premiers ordinateurs portables datent du début des années 80), ceux de la mondialisation et de la montée en puissance économique des pays émergents, entre autres, de la Chine et de l’Inde (en particulier dans le domaine de la recherche avec une multiplication du nombre des chercheurs), ceux de l’urbanisation (avec l’enjeu de la sécurité alimentaire) et ceux de l’émergence des questions environnementales (crise des ressources et crise sanitaire). Le Cirad a accompagné ces évolutions en se réformant et en modifiant, entre autres :

Ces évolutions n’ont été ni contées, ni documentées, ni expliquées. Pourtant elles avaient été évoquées par la PDG. Peu a été dit sur la capacité humaine et scientifique du personnel du Cirad à inventer et à mettre en œuvre ces évolutions pour s’adapter aux changements. L’illustration concrète aurait mobilisé l’attention du public et aurait, probablement, renforcé la confiance dans le Cirad pour faire face aux changements en cours et à venir. Et évidemment on peut regretter que ceux qui ont été des acteurs de ces évolutions, les anciens du Cirad, n’aient pu témoigner. Et on peut aussi regretter qu’un hommage, même discret, n’ait pas célébré les dirigeants qui ont pensé et organisé ces évolutions.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Le bureau de l’Adac

Avis de collègues

Jacques Lefort

Quelques photos

|

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

|

.jpg) |

.jpg) |

Pour un retour sur les 30 ans du Cirad, cliquer ici.

Nous venons d'apprendre la disparition de Philippe Dimanche, ancien de l'IRHO, décédé le 26 juin 2024, à l’âge de 83 ans, à l'Ehpad Maisonnée Lavalette à Montpellier. Ses cendres reposent au Jardin du souvenir de Grammont (Montpellier).

Nous venons d'apprendre la disparition de Philippe Dimanche, ancien de l'IRHO, décédé le 26 juin 2024, à l’âge de 83 ans, à l'Ehpad Maisonnée Lavalette à Montpellier. Ses cendres reposent au Jardin du souvenir de Grammont (Montpellier).

Pierre Beunard est décédé le 22 juin 2024, à l’âge de 77 ans.

Pierre Beunard est décédé le 22 juin 2024, à l’âge de 77 ans.

Il est sorti de l'IUT de Chimie du Mans en 1968 et a été embauché, en 1971, au laboratoire de l'Irat de Nogent. Puis, délocalisé à Montpellier parmi les premiers, il y a travaillé avec Truong Binh.

L'Adac a organisé une sortie le 15 mai 2024 au Canal du midi et à l'Abbaye Sainte-Marie de Foncaude.

Robert Oliver, un des participants et membre de l'Adac, nous en a fait un compte rendu sous la forme d'un diaporama que nous vous invitons à découvrir en cliquant sur l'image ci-dessous.

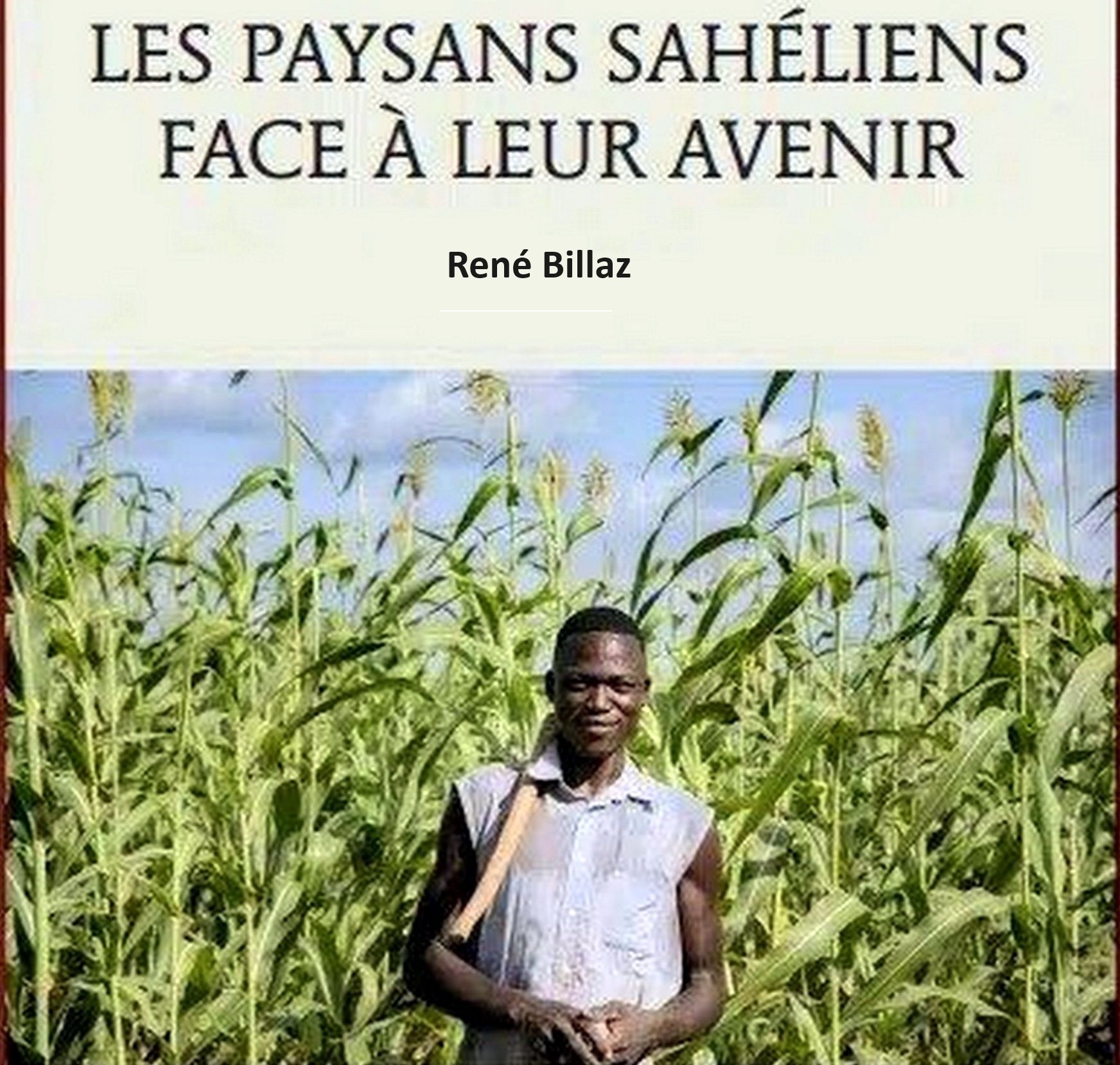

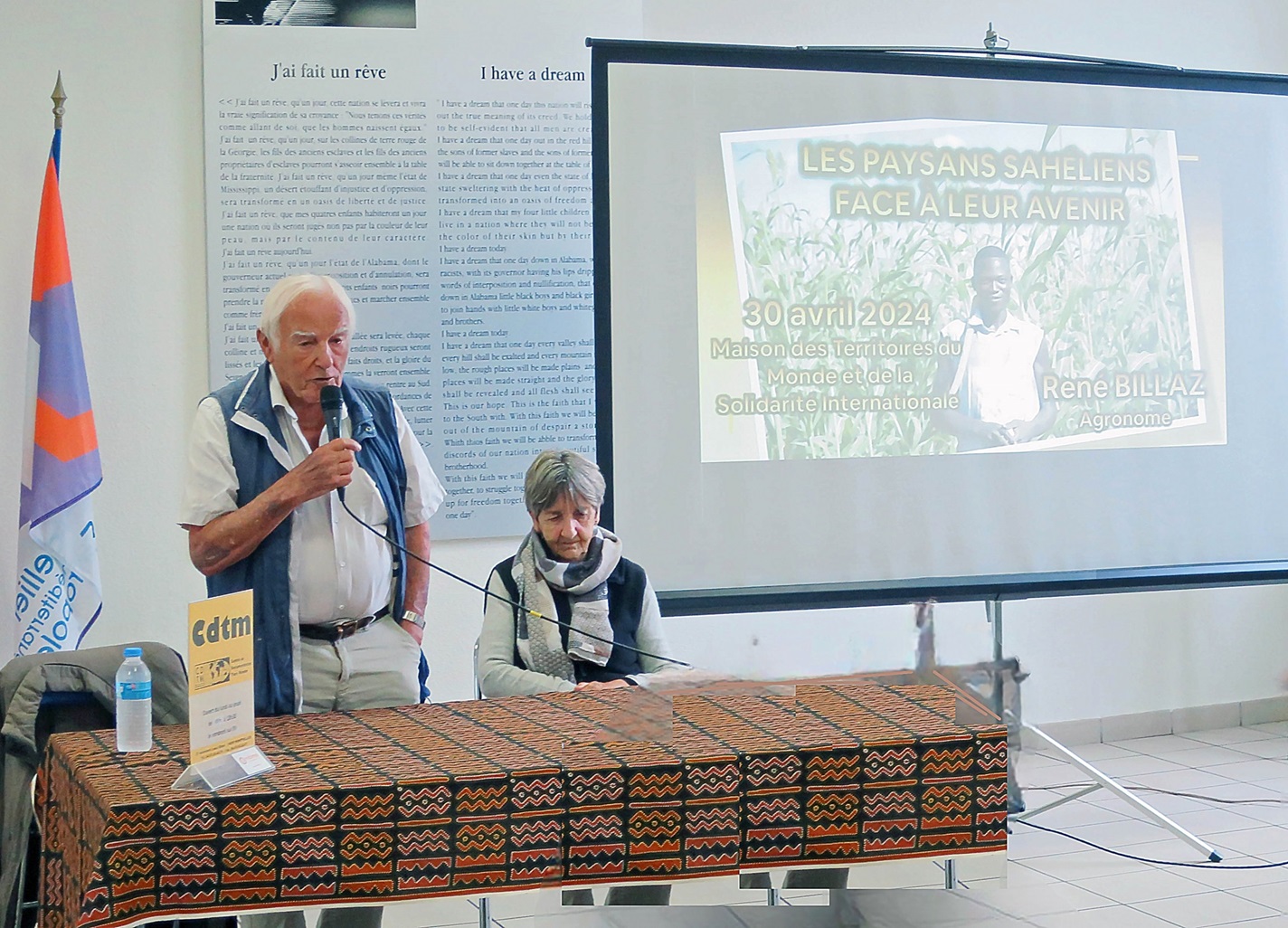

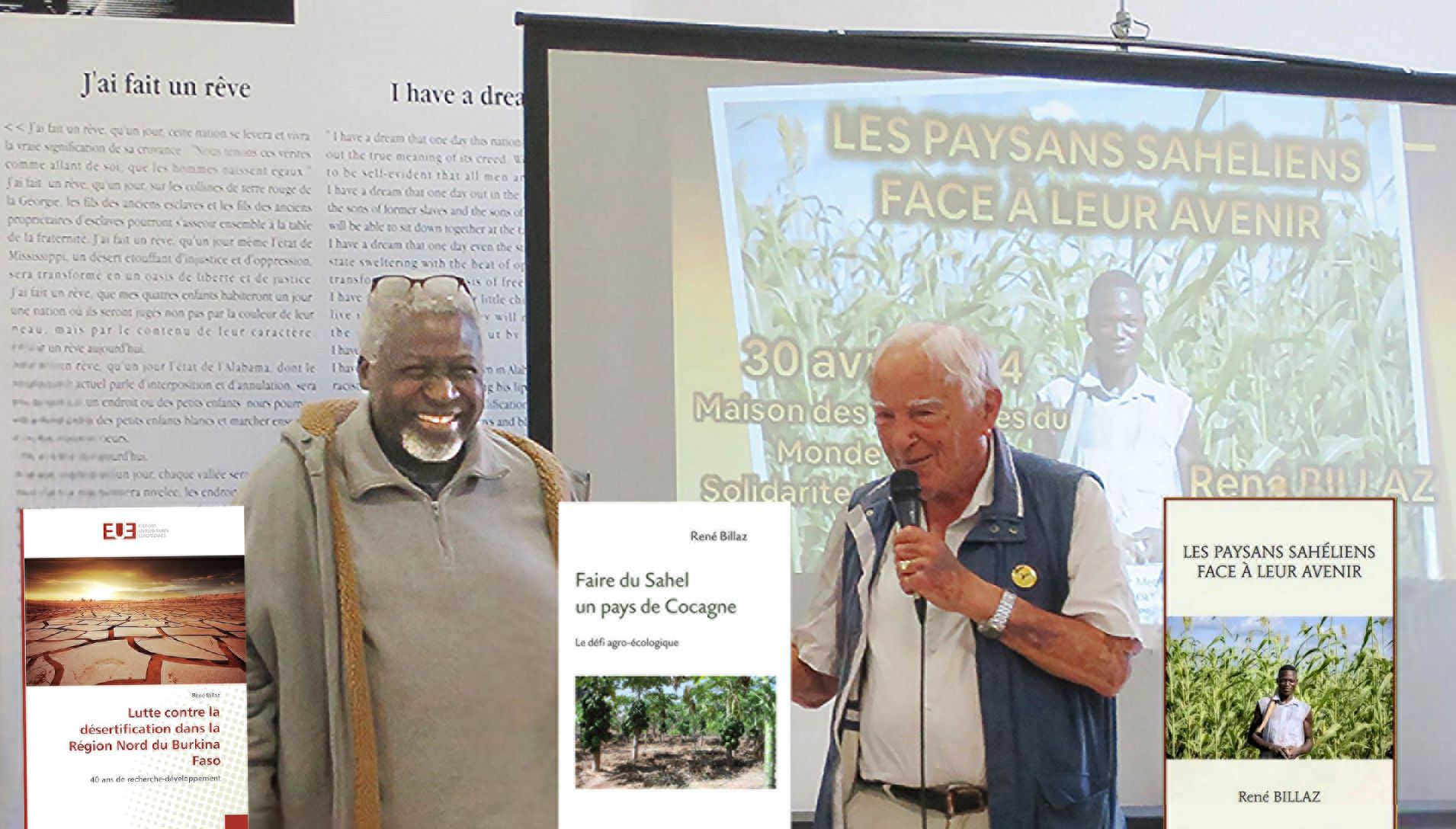

Le 30 avril 2024, René Billaz a tenu une conférence à l'Espace Martin Luther King de Montpellier. Elle avait pour titre Quel horizon pour les pays francophones du Sahel ? et elle portait plus particulièrement sur les six pays sahéliens francophones au sud du Sahara. Une assistance nombreuse a suivi avec intérêt la présentation du conférencier qui expliqua comment le début de sa carrière au Sénégal l'a convaincu de l'intérêt de la recherche pour le développement des agriculteurs de l'Afrique soudano-sahélienne. Ceux-ci doivent faire face à de nombreux défis : d'abord climatique et démographique, ce dernier induisant une surexploitation de l'espace rural ne permettant plus la régénération traditionnelle de la fertilité des sols par la jachère. Il y a aussi le désengagement des Etats en matière d'encadrement agricole. Un autre défi dont René Billaz nous a fait prendre conscience est celui de l’illettrisme qui progresse notamment dans les campagnes en liaison avec l'insécurité qui gagne les pays sahéliens. Des solutions pour le développement agricole existent à la portée du petit paysannat dont des exemples nous furent donnés par René Billaz, et qui sont détaillées dans son ouvrage Les paysans sahéliens face à leur avenir, comme la petite mécanisation asine, les cordons pierreux antiérosifs, le compost enrichi au phosphate naturel, la technique du Zaï, le développement du maraichage et de l'aviculture...

Les discussions qui ont suivi l'exposé ont souvent concerné la situation politique actuelle des pays sahéliens qui ne porte pas à l'optimisme et qui n'aide pas au développement. il a été aussi question de l'analphabétisme et des antagonismes entre agriculteurs et éleveurs qui s'aggravent et dont un intervenant africain nous a dit craindre qu'elle ne cause de profondes fractures sociétales.

Cette conférence de 2024 et celle de 2017 peuvent être suivies avec le lien :

https://www.agroecologiesahel.org/Pages/conferences.html

|

|

|

|

Le 26 avril 2024, l'Amicale des anciens du Cirad (Adac) a organisé une conférence

Renouvellement de la stratégie des recherches filières au Cirad

présentée par :

François-Xavier Côte, Cirad, ex Délégué aux filières tropicales

Alexia Prades, Cirad, DGDRS, Déléguée aux filières tropicales

Denis Loeillet, Cirad, Unité Geco, Correspondant filière Banane et Plantain

David Pot, Cirad, UMR Agap, Correspondant filière Sorgho et Mil

Cliquer sur l'image pour voir la conférence

Résultat d’un long processus deltaïque, qui ne cesse d’évoluer, la façade littorale de la baie d’Aigues-Mortes a été constamment remaniée par l’homme : nivellement sur de grandes surfaces pour la viticulture, le maraîchage ou la saliculture, creusement de canaux pour la navigation, le drainage et l’irrigation, contrôle du niveau des nappes d’eau par l’action de martelières tirant parti des bascules de vents.

Notre collègue de l’Adac, Gérard Haddad, ancien agronome de l’Irat, a œuvré au Sénégal dans les années 60 avec René Tourte pour qui il a gardé une grande considération (confer son article sur l’ouvrage de René Tourte Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone. Aujourd’hui, c’est un médecin psychiatre et psychanalyste renommé. Il est aussi connu pour ses nombreux ouvrages dont l’un a été l’objet d’une recension dans le site de l’Adac. Sa conférence à la librairie Sauramps de Montpellier signalée sur le site de l'Adac est à ce jour (au 14-11-24) à 14000 vues ! (le deuxième score d'audience du site !).

Il a soutenu une thèse le 29 février 2024 à la sorbonne Panthéon. Elle a pour titre : D’Œdipe à Caïn, de la microstructure aux faits sociaux — Retour sur l’origine de la violence. Elle fait allusion, entre autres, aux conflits entre les Israéliens et les Palestiniens pour lesquels il continue à œuvrer inlassablement au rapprochement.

|

|

![]()

Notre collègue et ami Alain Angé nous a invité le soir du 2 février 2023 au vernissage de sa dernière exposition de dessins à la médiathèque de Prades (expo ouverte jusqu'à la fin du mois de février 2024). Sous le titre Sur mes sentiers, il nous a présenté de récentes images de nature que ses nombreux voyages et séjours à l'étranger lui ont inspirées au cours de son aventureuse vie professionnelle. La technique à laquelle Alain Angé a recours pour créer ses œuvres est très ancienne. Elle fait appel aux traits à la plume avec des encres noires ou des encres de couleur. Elle demande beaucoup de temps mais, avec Alain Angé, elle aboutit à des dessins d'une impressionnante précision, riches en détails qui accrochent le regard.

Notre collègue et ami Alain Angé nous a invité le soir du 2 février 2023 au vernissage de sa dernière exposition de dessins à la médiathèque de Prades (expo ouverte jusqu'à la fin du mois de février 2024). Sous le titre Sur mes sentiers, il nous a présenté de récentes images de nature que ses nombreux voyages et séjours à l'étranger lui ont inspirées au cours de son aventureuse vie professionnelle. La technique à laquelle Alain Angé a recours pour créer ses œuvres est très ancienne. Elle fait appel aux traits à la plume avec des encres noires ou des encres de couleur. Elle demande beaucoup de temps mais, avec Alain Angé, elle aboutit à des dessins d'une impressionnante précision, riches en détails qui accrochent le regard.

Le Dr Kalifa Traoré, membre de l’Adac, vient de nous informer de sa nommination au poste de Directeur général de l’IER (Institut d’économie rurale) lors du dernier conseil des ministres du gouvernement du Mali, tenu le mercredi 3 janvier 2024.

L’Adac félicite le Dr Kalifa Traoré pour cette nomination à la tête de l’IER et aussi pour sa persévérance dans sa volonté d'orienter et de valoriser ses recherches au bénéfice des paysans. A ce titre, il nous informe qu’il a rédigé en collaboration avec l'IWMI (International Water Management Institute) un manuel simple à l’intention des agriculteurs qu’il a traduit en français et en bambara. Ledit manuel qui porte sur l’aménagement en courbes de niveau et la petite irrigation, a été traduit en bambara par la DNAFLA (Direction nationale de l’alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée) qui est le spécialiste national en la matière.

Notre coopération scientifique entre l’IER et le Cirad, et plus précisément celle du tandem Jacques Gigou — Kalifa Traoré, fut une réussite concrétisée par la thèse de ce dernier, encadrée par Jacques Gigou, une fierté pour l’équipe d’accueil du Cirad, dont l’aboutissement en est ce manuel destiné aux paysans.